近日,中国科学院高能物理研究所理论物理室贾宇研究员课题组与合作者在核子电磁形状因子的精确预言方面取得突破性进展,首次在共线因子化(collinear factorization)框架下计算了大动量转移时核子狄拉克形状因子的次领头阶(NLO) QCD修正,并与已有实验测量进行了细致的对比。该成果于9月24日发表于《物理评论快报》(Phys. Rev. Lett. 135, 131903 (2025)).

质子与中子(统称为核子)是构成原子核乃至物质世界的基本组成单元,深入理解其内部结构是当前强相互作用物理的核心目标。在跨越百年的探索中,涌现出了一系列解密核子结构的里程碑成果,例如质子磁矩测量(O. Stern, 1943年诺贝尔奖),电子-核子弹性散射实验(R. Hofstadter, 1961年诺贝尔奖),电子-核子深度非弹性散射实验(R. Friedman, H. Kendall, R. Taylor, 1990年诺贝尔奖)等。

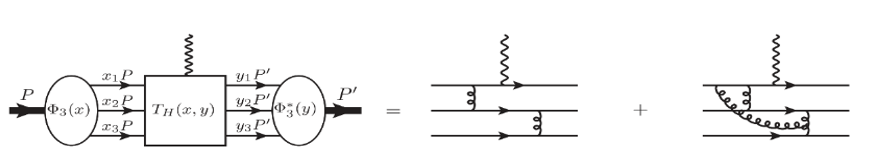

作为刻画核子内部电荷与磁化分布的理想探针,核子电磁形状因子在过去七十余年来在实验和理论上被广泛研究。核子的狄拉克形状因子(Nucleon Dirac form factor)主导着大动量转移时核子的电磁响应行为,其理论预言精度直接影响对强相互作用本质的理解。理论方面,在大动量转移情形,人们期待核子狄拉克形状因子可以通过基于量子色动力学(QCD)的共线因子化框架来描述。

核子狄拉克形状因子的领头阶(LO)预言早在上世纪70年代末已被做出。受限于涉及重子的计算瓶颈异常挑战,多年来次领头阶(NLO)水平的计算始终未被突破。经过近半世纪的停滞后,贾宇课题组与合作者利用现代的理论工具,首次将该基本可观测量的预言提升至单圈水平,并验证了共线因子化对于此过程在单圈水平的自洽性。作者也给出了NLO精度下硬散射核的解析表达式,其正确性由解析与数值两种路径的交叉校验来保证。

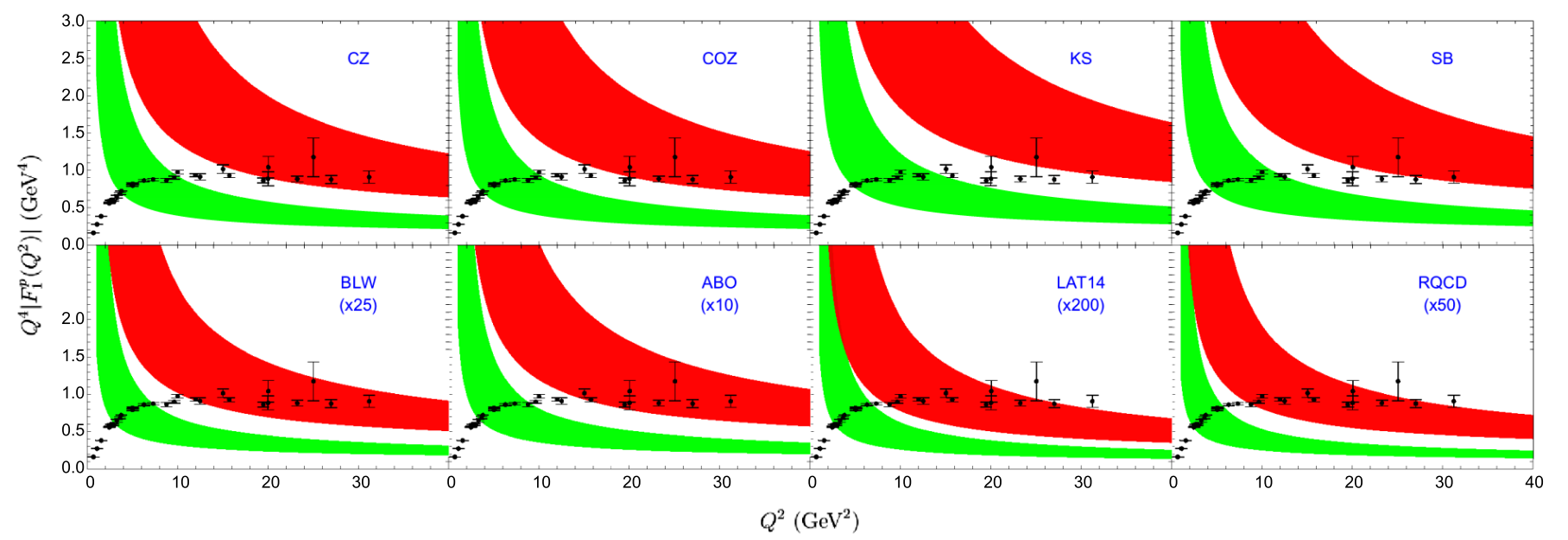

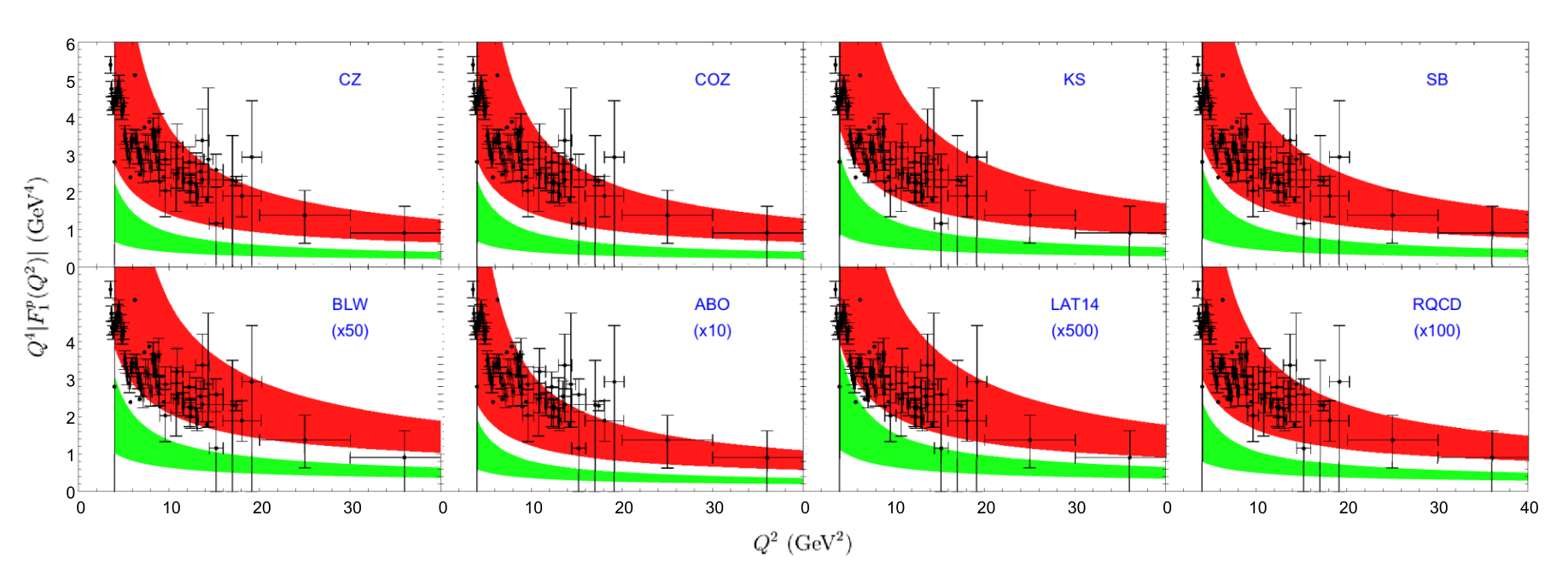

研究表明次领头阶 QCD 修正的贡献为正且效应十分显著。采用近期欧洲格点合作组提供的核子的光锥分布振幅(LCDA)作为非微扰输入,作者将核子狄拉克形状因子的NLO预言和质子与中子在类空和类时区域的大量实验数据进行对比。作者发现,即使纳入显著的NLO修正,理论预言仍比实验数据低一至两个数量级。这一发现表明,在拟筹建的电子-离子对撞机(EIC/EicC)等大科学装置可以触及的动量转移范围(Q²≈ 40 GeV²)内,仅靠微扰QCD硬散射机制可能不足以完整描述核子电磁形状因子。这些研究暗示了额外的不可因子化的软贡献或许扮演着重要角色。另外值得一提的是,如何从QCD第一性原理解释BESIII实验近期发现的核子类时形状因子的振荡行为是当前强子物理领域的一个重要疑难,其透彻解决将会有力促进我们对于非微扰QCD物理的理解。

该论文作者是广州大学陈龙斌副教授、华南师范大学陈文特聘研究员,中国矿业大学(北京)冯锋副教授,高能所博士生胡思危及贾宇。该工作受到国家自然科学基金委的面上项目与杰出青年基金资助。

成果链接:https://doi.org/10.1103/r25y-rsz5

图1 核子电磁形状因子在共线因子化框架下的示意图。简单起见,展示了一个典型的LO和NLO费曼图

图2 微扰QCD的LO及NLO预言的类空质子狄拉克形状因子和实验数据的对比。

图3 微扰QCD的LO及NLO预言的类时质子狄拉克形状因子和实验数据的对比。实验数据包括最近的BESIII实验的测量。

附件下载: